擁壁のある土地は要注意!後悔しないための2つのチェックポイントとは?

村上悠です。

経営する賃貸物件について、空室時の各部屋のリフォーム、さらに大規模修繕を行ったことがあります。

このようなリフォームを何度も行ったことがあり、その経験をベースに記事を書こうと思います。

今回は、擁壁で後悔しないための2つのチェックポイントについて解説します。

現在、擁壁のある家にお住まいの方、擁壁のある土地、擁壁に囲まれた土地の購入や売却を検討されている方には、役立つ内容です。

ぜひ、お読み頂ければと思います。

まず最初に確認ですが、あなたは、擁壁が何かご存知でしょうか?

よくわからない方は、次の記事に詳細説明がありますので、ぜひお読み頂ければと思います。

関連記事:

擁壁とはどういうもので、設置にどれくらいの費用がかかり、どのような作業工程で作り、耐用年数はどれくらいなのか、さらに擁壁に関係するトラブルについても徹底解説します。→「擁壁工事の費用、価格の金額の目安は?」

記事にも解説ありますが、擁壁を作成するには、かなり高額の費用がかかります。

できれば、そのような高額な出費を負担したくないですよね。

しかし、万一擁壁に問題がある場合は、とても危険なので、そのまま放置するわけにはいきません。

いい加減な擁壁の危険性については、次のパートで説明しますが、擁壁のある土地にお住いの方であれば、かなりの出費になりますが、擁壁を修繕したり、最悪の場合は、全てやり直す必要もあります。

中には、高額な出費を負担するくらいなら、不動産を売却することをお考えになられる方もいると思いますが、その場合、擁壁の状態によっては、売却価格がかなり安くなるので、おそらく売却は難しいと思います。

まずは、擁壁がどういう状態なのかを、後悔しないためにも、正確に把握する必要があります。

本記事では、具体的にどうすればいいのか、擁壁で後悔しないための4つのチェックポイントについて解説します。

今回、お話する事は、擁壁のある土地・家の購入や売却を検討されている方にも、とても参考になります。

擁壁のある土地・家を購入し、その後に擁壁に問題が発見された場合、契約内容にもよりますが、購入者側で多額の出費を負担するリスクもあります。

安全でない擁壁の土地に、そのままの状態で家を建てることもできません。

万一、このような最悪な状況になれば、あなたは、本当に後悔すると思います。

ぜひ、土地や家を購入する前に、擁壁の状態をよく確認するようにしてください。

また、売却する場合も、購入と同様、擁壁がどういう状態であるか安全性を確認することは重要です。

擁壁のある土地・家を売却する場合の注意点については、次の記事に詳細を解説しています。

そちらの記事も、あわせてお読み頂ければと思います。

関連記事:

擁壁のある土地、擁壁に囲まれた土地を売る際に、最も注意すべき点を解説します。土地売買で擁壁がデメリットになること、擁壁のある土地のリスクについても解説します。→「他人が所有する擁壁に接する土地が売れないって本当?その理由を解説!」

このように、本記事は、擁壁のある家にお住いの方、擁壁のある土地・家の購入を検討されている方には、とても参考になります。

ぜひ、最後までお読みいただき、擁壁で後悔することがないようお願いします。

本記事をお読みいただくことで、以下の2点について理解が深まります。

- いい加減な擁壁の危険性とは?

- 擁壁に問題ないか、状態を確認するために4つのチェックポイントとは?

問題のある擁壁の3つのリスクとは?

まず、何らかの問題があるいい加減な擁壁であった場合の3つのリスクについて解説します。

問題がある擁壁には、大きく3つのリスクが考えられます。

擁壁崩壊のリスク

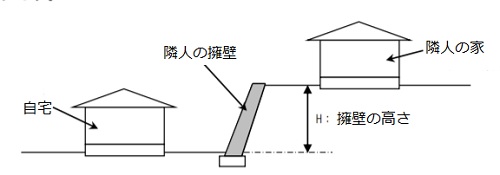

擁壁は、高低差のある土地において、崖となる斜面が崩れないよう、人工的に崖をおおう壁状の建造物です。

擁壁には、土の荷重、雨水の水圧、さらには、建物の荷重もかかりますので、擁壁は大きな荷重に耐えられるように設計・構築しなければなりません。

しかし、この擁壁に何らかの問題があり、大きな加重を支えることができず、崩壊するようなことになれば・・

一気に大量の土砂が流れ込み、建物が倒壊したり、傾いたり、最悪の場合、人命が損なわれる危険性もあります。

仮に、この擁壁の倒壊により第三者を事故に巻き込んでしまった場合、擁壁の所有者として、事故による補償の責任を負うことも考えられます。

このように、擁壁の所有者は、重大な責任とリスクを負っています。

不動産価値の棄損リスク

擁壁のある土地や戸建てを売却する場合、その擁壁に何らかの問題があると、売却価格が安くなることが多いです。

なぜなら、問題のある擁壁をそのまま放置するわけにはいかず、修繕ややり直しが必要になり、その費用がかかるため、その分、売却価格から大きくマイナスされるからです。

近隣の土地相場から新設の擁壁工事費相当を値引きした価格で、土地を購入するケースが多く、売却価格は、かなり安くなってしまいます。

擁壁にかかる費用は、規模の大きいものであれば、1,000万円を超えるケースもあり、最悪の場合、不動産の売却価格より、擁壁の作り直しにかかる費用の方が高いなんてこともあり得ます。

その場合には、不動産は売れないことになります。

建築不可のリスク

擁壁の安全性が確認できない、何らかの問題がある擁壁のある土地には、新たに建物を建てることはできません。

また、既存の建物の建て替えも不可能です。

その土地に建物を建てるには・・

(1)建築基準法の工作物の確認・検査済証や都市計画法の開発許可を受けて設置された宅地用の擁壁であり、

かつ、(2)常時適法な状態に維持され、著しい劣化等がなく安全な擁壁であると判断されなければなりません。

擁壁の2つのチェックポイントとは?

本題です。

擁壁に何らかの問題、リスクがないか否かを確認するための、2つのチェックポイントを解説します。

ここは、とても重要なので、よく理解するようにお願いします。

それでは、2つのチェックポイントについて解説します。

(1)法令に適合した擁壁か?

まず、擁壁の構造が法令に適合したものか否かについてのチェックです。

擁壁(2m超える高さ)は、建築基準法に基づいて設計さる工作物なので、擁壁を作る前に、工作物建築確認申請手続きが必要になります。

しっかりとした構造計算がされ、設計されているものであれば、工事の完了検査を受検して検査済証が交付されます。

擁壁が、構造上問題ないか否かは、行政より交付されているはずの、この検査済証でチェックできます。

検査済み証が交付されているか否か、許可申請の履歴は、役所の建築指導課などの窓口に問い合わせることで確認できます。

なお、山麓周辺の傾斜地に指定されていることが多い宅地造成規制区域では、規制の内容が少し異なります。

擁壁の高さが1mを超える場合、宅地造成等規制法による許可申請が必要で、検査を受けて検査済証の交付を受けます。

(都市計画法による開発許可、宅地造成等規制による許可に基づく擁壁の場合は、各行政の開発指導担当課で確認できます。)

(2)目視で確認する擁壁の状態は?

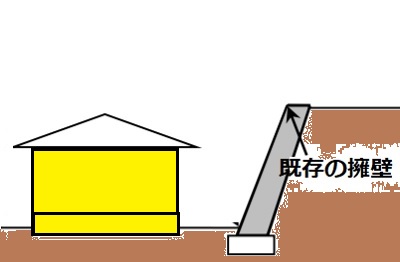

検査済証の確認だけでなく、擁壁の現状を目視で確認する必要があります。

検査済証は、検査をしたタイミングの適合性を証明するものであり、現在の適合性までを保証するものではありません。

検査時は問題ない擁壁でも、時間が経ち、老朽化しているものも多数あるので、この現場に行き目視で確認することは、とても重要です。

- 擁壁の傷や変形の確認

擁壁の表面にクラック等ひび割れががないか、擁壁が膨らんだり傾いていないか、擁壁内部から鉄筋の錆び汁(茶の水)がしみでてないか等を確認します。

傷や変形があると、擁壁の強度が低下し、土圧を支えることができず、倒壊する危険性があります。 - 擁壁の排水状況の確認

擁壁に水抜き穴があるか、水抜穴に草や土等が詰まっていないか、壁面面積3㎡以内ごとに1箇所以上、孔内径7.5㎝以上のものがあるか等、擁壁からの排水状況を確認します。

排水状況が悪いと、擁壁裏側に大量の水が貯まり、想定していない大きな水圧が擁壁にかかり、最悪のケースは、倒壊する危険性があります。

なお、擁壁が、明らかに不適格擁壁の場合は、そもそも法令に適合した擁壁ではないので、当然、検査済証はありません。

そもそも倒壊などの危険性がある違法な擁壁なので、目視で安全性をチェックするまでもありません。

事故が起こる前に、できる限りすみやかに、擁壁をつくり直すべきです。

擁壁のチェックで重要なこととは?

擁壁の状態をチェックする際に、ぜひお守り頂きたい重要なことがあります。

ここは、とても重要なことです。

擁壁の安全性を確認する方法は、前のパートで解説した通りです。

具体的な確認の仕方を、国土交通省の「我が家の擁壁チェックシート」のように、素人でもわかりやすいようまとめたマニュアルもでています。

とてもわかりやすい内容なので、一般の人でも、擁壁の安全性を確認できると思われる方もいると思います。

しかし、ここでご注意いただきたいのですが、自分で調べるのは、絶対にやめるべきです。

きっちりと、専門家にお願いをし、擁壁の安全性を確認するようにしてください。

擁壁の安全性を検査済み証の有無だけで確認できるのなら、素人でも可能です。

しかし、それだけでは安全性を確認できませんので、擁壁の現状をチェックします。

擁壁の傷や変形、擁壁の排水の状況の詳細な確認するわけですが、素人には絶対に無理です。

万一、安全性の確認が不充分で、そのまま擁壁が放置され、その結果、擁壁が倒壊し、最悪の場合、人命にかかわる事故もあり得るわけです。

何度も申し上げますが、擁壁の安全性の確認は、専門家にお願いするようにしてください。

ただし、先程もお話した不適格擁壁の場合は、擁壁の外観を見てすぐにわかるので、素人でも、確認できると思います。

不適格擁壁の場合は、倒壊のリスクがあるので、今後の対応を、やはり専門の業者に相談するようにしてください。

高さが2m以下の擁壁は、特に注意が必要です。

2m以下の擁壁は、建築確認申請や検査が不要です。

そのため、いい加減な施工業者が、擁壁の手抜き工事を行ったとしても、行政によるチェックがないので、そのまま擁壁として使われてしまう危険性があります。

こういった1m~2mの擁壁は、やはり専門家に確認してもらうのがいいです。

擁壁の安全性が確認できない状況のまま、その土地に家を建てる場合は、擁壁による影響で、建築が大きく制限されます。

次の記事で詳細に解説していますので、ぜひ、こちらも併せてお読み頂ければと思います。

まとめ

以上、擁壁で後悔しないためのチェックポイントを解説をしました。

参考になりましたでしょうか。

最後に、まとめです。

擁壁のある土地を、過度におそれる必要はありませんが、安全性の確認だけは行うようにしてください。

擁壁の倒壊等、何か事故が起こってからでは遅いです。

現在の擁壁がどういう状態なのか、安全性に問題はないのか、プロの専門家に相談をしましょう。

よくあるケースで・・

擁壁がある土地、擁壁に囲まれた土地にお住いの方で、特に建て替えなどを予定していないので、安全性を確認することなく、このままの状態で住み続けようとお考えの方です。

そういった場合でも、既存の擁壁が、万一、崩壊しないとも限りません。

擁壁が崩壊すれば、家が倒壊したり、傾いたり、最悪の場合、人命が損なわれることもあり得ます。

ぜひ、専門の業者に相談をし、既存の擁壁の安全性を確認し、必要であれば、擁壁の修繕、補強、やり直しを検討すべきです。

擁壁は、その所有者に管理責任があり、常に擁壁の安全性を維持する義務があります。

何らかの事故が起こった場合は、基本的に、所有者が責任を負うことになります。

擁壁を軽視したことで、取り返しのつかない事故が、毎年発生しています。

ぜひ、これを機に、まずは、擁壁の外構専門業者に相談されるのがいいと思います。

私もよく使うサービスですが、相談だけなら、成約しなくても、一切無料です。

気軽に、相談されるといいです。

【PR】

外構の費用を安く抑え

信頼できる業者に依頼をしたい方へ

成約しなくてもOK!気軽に利用できる!全て無料の見積比較サービス

安く、外構工事を確実に成功させたい方には、ぜひご検討頂ければと思います。私も複数回利用しましたが、外構工事は成功し大満足です。

こちらの2つの「比較サイト」

■タウンライフリフォーム(外構特集)

■

それぞれ、特徴があり異なりますが、各サービスに共通する事は、あなたの計画する外構工事に、最適な地元優良施工業者を複数厳選し紹介してくれることと、全て無料ということです。

タウンライフリフォームは、有名大手リフォーム会社との提携に強く、融通が利き対応も早く、ホームプロは、業界最大手で信頼度抜群です。→ 詳細はこちら

今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

↑ ↑

リフォーム費用をできる限り安くするにはこれが一番!

クリックしてみてください。

著者情報:

村上悠

レリッシュプラン株式会社:代表

経営するRCマンション、平屋ガレージハウス等、複数の賃貸物件について、空室対策として何度もリフォームを行ったことがあります。

リフォームは、室内のクロス、床、天井といった小規模なものから、屋根や外壁をリフォームする大規模修繕の経験もあります。

また、自宅を三井ホームで建て、さらに賃貸物件の平屋ガレージハウスを建てる等、新築の家づくり経験もあります。

そういったリフォームや家づくり経験で得た気付き、知識等を、記事にしていきたいと思います。

リフォームや家づくり等に役立つであろうと、資格も取得しました。

賃貸業など不動産ビジネスに役立つであろうと、宅地建物取引士に2008年に合格。

また、家づくり、リフォームに色彩は重要ということで、2級カラーコーディネーター(商工会議所)の資格を2019年に取得。

さらに、以前サラリーマン時代に、国内旅行業務取扱管理者の資格も2016年に取得。